※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した

内容を再編集して投稿しております。

こんにちは。

桐生です。

前回のブログでは

「税金や社会保険を理解し、

合法的にコントロールする知識こそが

真のマネーリテラシーである」

とお伝えしました。

そして、社員の方の多くが、

その知識を持っていない

ということもお伝えしました。

ですが、それはある意味仕方がないこと

かもしれません。

というのも、多くの社員の方は、

「雇われている限りはどうしようもない」

と諦めているからです。

実際、社員の場合は、給与額に応じて

自動的に税金や社会保険料が決定されますので、

コントロールできるものではありません。

だから、税や社会保険料に興味を

持たないのも自然かもしれません。

ですが、あなたが経営者であれば、

“その現実を変えてあげる”ことが

できます。

その方法こそが、

桐生が「ハイブリッド雇用」と名付けた

“次世代の雇用制度”の導入です。

これは簡単に言うと、

「1人の社員が、社員としての顔と、

フリーランスとしての顔を両方持つ」

という新しい雇用のスタイルです。

“新しい…”とは言っていますが、

何もこれは今に始まった雇用制度では

ありません。

たとえば、税理士や社労士など、

専門職の多くが税理士事務所や社労士事務所

としての個人事業主の顔を持ちながら、

法人の代表の顔も持っています。

社員においても、副業が当たり前の時代に

なって、「社員のままクラウドワークスに

登録してフリーランスの顔も持っている」

といった方もたくさんいます。

つまり、経営者であろうが、社員であろうが、

「ハイブリッド雇用」は以前から存在していた

もので、時代が変わってさらに広まりつつある

ものだということです。

ただ、経営者と社員では、

「ハイブリッド雇用」の使い方が

まったく異なります。

経営者は「ハイブリッド雇用」を利用して

税金や社会保険料をうまくコントロールして

いることが多いです。

特に先の例であげた士業の事務所では

“そういった目的のため”だけに法人を

立ち上げている人もいます。

これに対して、社員の場合は、

「結果的にハイブリッド雇用になっている」

だけであって、それをまったく活用できて

いないことが多いです。

というより、

「経営者側がしっかりとした

制度設計をしてあげないと、

社員側はハイブリッド雇用を

うまく使えない」

と言った方が正しいかもしれません。

詳細は置いておきますが、

社員が「フリーランス」と「社員」という

2つの顔を持つことができれば、

経営者と同じように税金や社会保険料の

コントロールは可能となります。

つまり、この制度は、

社員が「自分を守れる」制度だと

いうことです。

そして、社員の税金や社会保険料の

リテラシーが高まっていくことは

社員だけにメリットがあることでは

ありません。

社員に税金や社会保険料の知識が付けば、

「会社が人件費を増やさなくても

社員に満足の手取りを提供できる」

ということが可能になります。

結果として、社員を豊かにしながら、

経営者もトクをするということです。

では、なぜ、こんな素晴らしい制度を

誰も提唱してこなかったのか?

それは、この制度は簡単に見えて、

仕組みとして制度設計するのが

非常に難しいからです。

その一番の理由は、

「業務委託」に関係する法律の

解釈や知識です。

単純に社員をフリーランスにしても、

結果として行政調査で「偽装請負」だと

判断されてしまえば元も子もありません。

そうなってしまえば、

税金や社会保険を遡って徴収される

ことになるかもしれません。

だから、この制度設計で最も重要なのは、

「業務委託」における法的解釈を

複数の法律を横断したうえで

どこまで突き詰められるかという

ことに掛かってくるわけです。

桐生は自分の頭の中に

「日本の雇用制度をハックする」

という言葉がおりてきてから

ずっとこの「業務委託」というものに

ついて研究をしてきました。

法律、判例、通達はもちろん、

行政の出しているチェック資料等も

入手したり、顧問弁護士と繰り返し

ディスカッションをしました。

そして、ようやくトライアル段階にまで

こぎ着けたので、情報発信を解禁したと

いうことです。

ということで…。

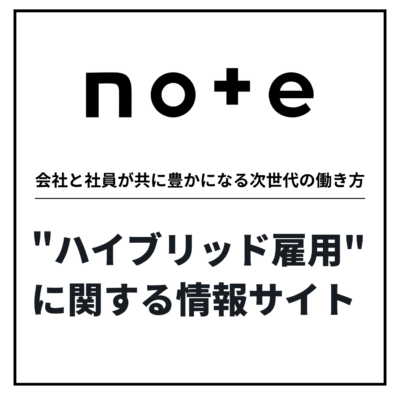

これからも「ハイブリッド雇用」に

関する情報発信をブログだけではなく、

色んな方法で発信していきます。

/////////////////

共創型顧問契約 個別相談

/////////////////

桐生が今本気で取り組んでいる

「日本の雇用制度をハックする」

というプロジェクトがあります。

これは、経営者と一緒になって

“次世代の雇用制度”を導入することで、

「会社の利益を生み出しながら、

社員の手取りも増やして、

社員が豊かになるための

投資資金も作り出す」

といった”働き方改革”を実現する

というものです。

そして、この実験的な制度の構築に一緒に

チャレンジしてくれる経営者の方に対して

「共創型顧問サービス」という特別な契約を

ご提案しています。

ご興味がある方には、導入可能性を判断する

ための個別相談を行っています。

個別相談を希望する場合は、

ぜひこちらのNoteからお申し込みください。

それでは、また!

桐生 将人