※本ブログは桐生が過去にメルマガで配信した

内容を再編集して投稿しております。

こんにちは。

桐生です。

よく

「日本人はマネーリテラシーが低い」

と言われます。

その原因としてよく挙げられるのが、

「投資教育の不足」ですね。

確かに、小学校はもちろん、

大学の経済学部のゼミにおいても

「お金の増やし方」なんて

教えてくれませんでした。

だから最近では、NISAやiDeCoといった

投資を学ぶ動きが盛んになっています。

ですが、、、

ここには「大きな前提の欠如がある」

と感じています。

それが何かというと、

「投資する原資がなければ意味がない」

ということです。

つまり、本当に学ぶべきことは、

「どこに投資するのか?」

を判断する知識ではなく、

「どうやって投資資金を作るのか?」

という知識だということです。

「投資資金を作る」と聞くと、

『起業してもっと稼げってこと?』

『転職して年収をあげるってこと?』

といった攻めの方法を想像するかも

しれません。

ですが、これは年利20~30%のような

ハイリスク投資に賭けるようなものです。

それよりも確実なのは、

「すでに失われているお金を食い止める」

ということです。

想像してほしいのですが、、、

ある人が年利5%の借金をしていた

とします。

その人があなたにこんな相談を

してきました。

「借金の利息分を稼ぐために

この手元資金で年利5%以上の

投資をしたいと思っています。

どこに投資するのが良いと

思いますか?」

きっとあなたはこう答えると

思います。

「その手元資金で借金を

返済した方が良いのでは?」

そりゃそうですよね。

その手元資金で借金を返済してしまえば、

即座に年利5%のマイナスを取り返すことが

できるわけですから。

それが”確実な方法”だということです。

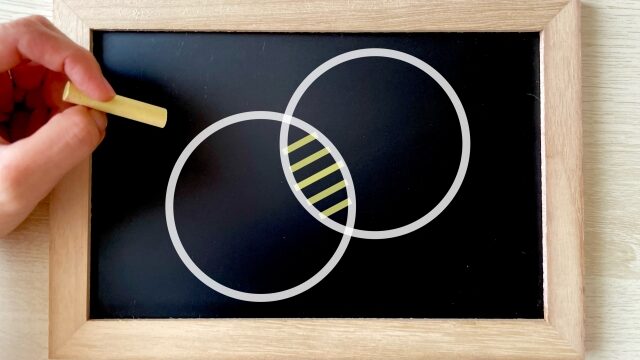

これと同じように考えるとわかるのは、

経営者であろうと社員であろうと、

「毎年確実に引き落とされているものを

食い止めることに目を向けるべき」

ということです。

では、それは何か?

…そうです。

税金と社会保険料です。

税金と社会保険は平均年収だとしても、

ざっくり毎年30%が天引きされます。

そこから目を逸らした状態で、

年利数%の投資先を探したとしても、

「借金を返さずに投資先を探している」

のと同じだということです。

税金や社会保険の制度は

「ルールを知らなければ

自分を守れない」

という構造になっています。

経営者にはこのルールを学ぶ

モチベーションがありますが、

社員はそうではありません。

桐生自身も会社員だった頃は、

給与明細すらまともに見ていません

でした。

このルールを学ぼうと思ったのは、

会社を辞めて独立をしたときに、

・住民税の通知が来て驚き、

それを泣く泣く支払う

・健康保険の保険料に驚き、

加入先を検討する

・確定申告で経費を差し引いた

税金を支払う

といった世の中の仕組みに触れた

ときでした。

だからこそわかるのは、

多くの社員は経営者とは違って、

「税金や社会保険に関する

マネーリテラシーが足りていない」

ということです。

つまり、桐生の考える

「本当に学ぶべきお金の話」とは、

「税金や社会保険を理解し、

合法的にコントロールする知識」

だということです。

それが「投資資金を作る」ことに

繋がっていくわけです。

ここを無関心のままにして、

「投資を始めよう」というのは、

水がジャージャー漏れてるバケツに

水を注ぎ続けてるようなものだと

いうことです。

さて。

なんでこんな話をしたのかって?

実は、、、

桐生が今本気で取り組んでいる

「日本の雇用制度をハックする」

というプロジェクトがあります。

これは、経営者と一緒になって

“次世代の雇用制度”を導入することで、

「会社の利益を生み出しながら、

社員の手取りも増やして、

社員が豊かになるための

投資資金も作り出す」

といった”働き方改革”を実現する

というものです。

そして、この実験的な制度の構築に一緒に

チャレンジしてくれる経営者の方に対して

「共創型顧問サービス」という特別な契約を

ご提案しています。

ご興味がある方には、導入可能性を判断する

ための個別相談を行っています。

個別相談を希望する場合は、

ぜひこちらのNoteからお申し込みください。

それでは、また!

桐生 将人